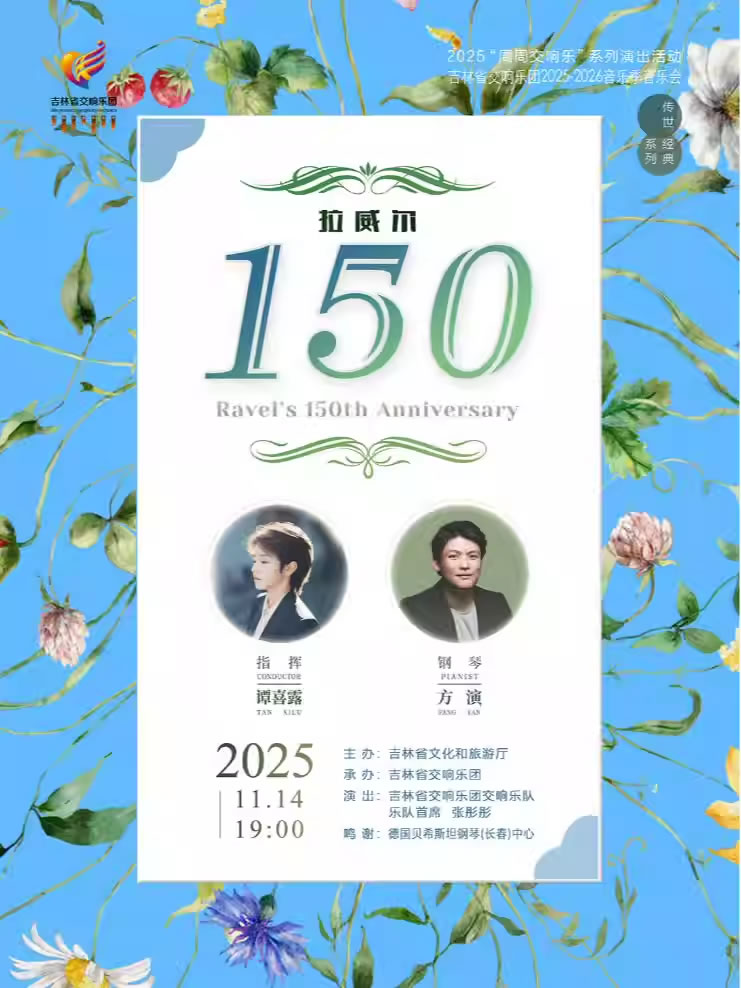

“传世经典”系列

《拉威尔150》

Ravel’s 150th Anniversary

交响音乐会

约瑟夫·莫里斯·拉威尔

Joseph Maurice Ravel

(1875年03月07日—1937年12月28日)

前言

当精微的熙光渗过水晶环壁

暮色渐沉,流音化作浮游的尘砾,悬于幻光之间,犹如琉璃灯漫散的些许熹微,温润而不夺目。每一重被映照着的釉彩皆由无数细微的振动织就,恍若将月光筛过那东方的丝绸,又染上塞纳河波影渐变的晕彩。每一滴声响都蕴藏着千种纹脉,是激流奔涌,是欢心跳脱,也是暗生涟漪——它们时而辉煌如金,熠烁流转;时而似枝桠垂滴下的露珠,剔透中漫出瞬息虹彩;时而又如莫名却有迹可循的浮动幽香,轮廓朦胧却气息真切。

笔触总是细腻得近乎偏执,如同以羽毛笔蘸取金粉书写梵语。每一枚音符都被安放得如同错金般精雕细琢,彼此衔接、映照,即便纵入不羁的欢脱,亦或是化为最宏大的织锦,也未曾遗失半分清醒与优雅。而这份法式的矜持与考究,毫无匠气的冰冷,反而更似一种克制的抒情,一种被理性蒸馏过的诗意,最终凝结成精微的熙光慢慢渗过水晶环壁。

使音乐成为一场光的寓言,不必言说风暴而暗潮自现,无须描摹月色而清辉盈耳。宛如印象派的画布:近观是色点的跃动,远望则融为一片氤氲的意象之海。

作品简介

拉威尔Ravel

《悼念公主的帕凡舞曲》

Pavane pour une infante défunte

《悼念公主的帕凡舞曲》是法国作曲家拉威尔于1899年创作的钢琴独奏小品,也是其早期的代表作品。该作品创作于他就读巴黎音乐学院,师从加布里埃尔·福雷学习作曲期间,其管弦乐版本于1910年正式完成并发表。

帕凡舞(Pavane)是一种起源于16世纪初欧洲的宫廷舞蹈,以缓慢、庄重的节奏和队列型舞步为主要特点。因其舞步庄重,如孔雀状,故又得名“孔雀舞”。舞蹈时,女性舞者会摆弄长裙模仿孔雀开屏,彰显贵族气质。这种舞蹈曾在16-17世纪的欧洲大陆广受欢迎,是文艺复兴时期盛行的缓慢双拍子宫廷舞。

拉威尔曾描述这首作品为“呼唤小公主灵魂的帕凡舞曲,也许在以前,她曾随着音乐在西班牙的宫廷中舞蹈”。然而,这首带有文艺复兴古风气质的小品,其创作初衷并非特指或致敬某一位真实历史中的公主,而是表达了拉威尔对西班牙风俗和情感的怀旧热情。这种情感也体现在拉威尔创作的《西班牙狂想曲》和《波莱罗》中。

这首作品以其层次分明的和声与细腻的织体,构建出庄重而略带忧郁的音乐氛围,既是拉威尔艺术表达的体现,也是帕凡舞曲这一古老体裁在现代音乐中的经典诠释。本场音乐会将演奏《悼念公主的帕凡舞曲》的管弦乐版本。

拉威尔Ravel

《G大调钢琴协奏曲》

Piano Concerto in G Major

《G大调钢琴协奏曲》创作于1929年至1931年间,是拉威尔晚期的重要代表作之一。拉威尔曾明确表示,这部作品并不追求深刻的哲学内涵,而是希望效仿莫扎特与圣-桑的艺术精神,以轻松明快的风格感染听众,传递纯粹的艺术愉悦。

早在1906年,拉威尔便萌生了基于巴斯克地区(横跨西班牙北部与法国西南部)民间音乐元素创作一部钢琴协奏曲的想法。他于1913年一度启动该创作计划,后又因故搁置。至1920年代初,爵士乐风靡巴黎街头,拉威尔深受吸引,其影响先后体现于他的小提琴奏鸣曲和《D大调左手钢琴协奏曲》中。直到1928年美国巡演归来,拉威尔在爵士乐、黑人灵歌以及当地乐团高超演奏水平的启发下,结合多年艺术积淀,终于重新投入这部协奏曲的创作。

尽管创作过程因拉威尔精益求精的态度而进展缓慢,并曾因受托创作《左手钢琴协奏曲》一度中断,但他并未放弃最初的巴斯克主题灵感。历时近三年完成的《G大调钢琴协奏曲》,最终成为一部融汇古典形式、爵士语汇与民间音乐元素,并充分展现二十世纪钢琴技巧的协奏杰作。全曲共分三个乐章:

I. 欢快地(Allegramente)

乐章以一声清脆的鞭响开场,短笛与小号先后奏出轻快俏皮的主题,钢琴以滑奏与琶音相辅,营造出市集般喧闹欢腾的景象。音乐中融入鲜明的爵士元素,同时延续巴斯克民间舞蹈的节奏风格。整个乐章结构紧凑、色彩斑斓,钢琴与乐队交织出既现代又充满民间气息的音响画面。

II. 非常缓慢的柔板(Adagio assai)

与首乐章形成强烈对比,该乐章旋律悠长、深邃而优美,被广泛视为拉威尔最动人的慢板乐章之一。乐章以一段绵长的钢琴独奏开启,旋律声部为3/4拍,伴奏则为6/8拍,两种节拍并行推进,在宁静表层下蕴藏着内在的张力与流动感。中段转入木管与钢琴的对话,并呈现一段巴赫风格的复调旋律。情感逐层累积,在达到克制的高潮后,主题由英国管重现,钢琴以高音区晶莹的音型点缀其间,最终音乐在宁静沉思的气氛中渐渐消散。

III. 急板(Presto)

终章回归至充满能量与喧嚣的氛围,融合2/4拍与6/8拍,以托卡塔式的急促钢琴跑动和乐队强劲的节奏切入,再度引入爵士元素与异域风情。音乐如万花筒般呈现多样动机,包括进行曲节奏、号角声等。钢琴占据绝对主导地位,以辉煌技巧与乐队竞奏,最终以灿烂华丽的高潮收束全曲。

穆索尔斯基Mussorgsky

《图画展览会》

Pictures at an Exhibition

拉威尔配器Orchestrated by Ravel

穆索尔斯基的《图画展览会》是俄国音乐史上的一部杰作,原为钢琴组曲,创作于1874年,灵感来自作曲家参观已故友人维克托·哈特曼的画作展览后的深刻感受,表达了作者对友人的思念与敬意。后经多位音乐家改编为管弦乐版本,其中以拉威尔的配器版本最为著名。

作为19世纪俄罗斯民族乐派的代表作之一,《图画展览会》融合了现实主义与浪漫主义风格。穆索尔斯基通过创新的和声与节奏语言,将视觉艺术转化为听觉叙事,对后世音乐发展产生了深远影响。拉威尔的管弦乐改编则进一步拓展了其音色表现力,使作品成为古典音乐中“音画结合”的典范。

作品由十首标题乐曲组成,并以“漫步”主题贯穿全曲,生动模拟了观众在展览中漫步观赏画作的过程:

1. 《漫步》: 作为贯穿全曲的间奏主题,描绘了观众在画展中漫步的情景,旋律在不同乐章间变幻重现,体现了观展过程中的情绪变化。

2. 《侏儒》: 音乐紧张而怪诞,描绘了一个跛足侏儒蹒跚前行的怪异形象,以及其自卑又试图吓唬他人的复杂内心世界。

3. 《古堡》: 一曲忧伤的悲歌风抒情诗,描绘了中世纪古堡前,游吟诗人在夜幕下唱着纯朴而忧伤的歌曲,充满平静的沉思冥想氛围。

4. 《杜伊勒里宫的花园》: 副标题“孩子们游戏后的争吵”,以活泼的音乐表现了巴黎杜伊勒里花园中孩子们嬉戏玩耍、喧闹争吵的场景。

5. 《牛车》: 音乐沉重而缓慢,描绘了波兰农村笨重牛车艰难行进的画面,通过力度的变化表现出牛车由远及近再远去的景象,象征了农民的悲苦生活。

6. 《未孵化的鸟雏的舞蹈》: 音乐活泼而极富幽默感,以精巧的音响塑造了鸟雏在蛋壳中轻盈舞蹈的幽默画面。

7. 《两个犹太人》: 通过威风的齐奏和机灵的弱音器音色对比,生动刻画了一富一穷两个犹太人的形象,音乐具有典型的社会意义。

8. 《里莫日市场》: 音乐喧哗热闹,描绘了法国南部里莫日集市上喧嚣嘈杂的场景,仿佛主妇们嚼舌头般的交谈。

9. 《墓穴》: 沉重的低音和威严的和弦营造出阴森的氛围,副标题“与死者用古老的语言对话”,表现了画家在墓穴中的沉思与死亡意象,并发展成为一首神圣的悼歌。

10. 《鸡脚上的小屋》: 音乐野性发作般横冲直撞,描绘了俄罗斯传说中女巫巴巴雅加(Baba-Yaga)的奇幻小屋,以及妖婆在树林中飞翔的幻想景象。

11. 《基辅大门》: 音乐是一首庄严的颂歌,气势宏伟如巨人,表现了哈特曼设计的基辅城门方案。乐曲包含了宏伟的城门主题、虔诚的教堂祈祷声和节日钟声,最后在全民欢腾的壮丽景象中结束。

本场音乐会将演奏拉威尔于1922年改编的管弦乐版本。拉威尔的配器以精湛的音色处理与丰富的声部层次著称,被誉为“管弦乐配器的教科书”。该版本通过巧妙的乐器组合,极大增强了原曲的画面感与戏剧性,成为当今最广为演出的版本。

演出信息:

时间:2025年11月14日 周五 19:00

票价:120元、160元、220元、280元

演出场馆:长春市 | 长影音乐厅